今年9月22日明揚大火,造成十死、一百多人輕重傷。事發至今即將滿三個月,但政府相關部會並未做全盤的檢討,與工安息息相關的環保管制問題完全未被提及。專家學者多次對明揚的環保、工安問題提出預警,卻沒有任何主管機關發現並正視。行政機關的怠惰與管制陋習,放任明揚長期將員工暴露在高風險的作業環境中,最終釀成這次悲劇。綠色公民行動聯盟與台灣職業安全健康連線,今(21日)共同召開記者會,要求行政機關拿出改革決心,深切檢討幾十年來政府在工廠管理的沉痾陋習,建立公益揭弊者的保護機制,不要再有下一個明揚。

又到了中元節,家家戶戶普渡款待好兄弟的時間。拜好吃、拜豐盛,也要拜得環境友善。

這時就要記得,在採買時拿出綠盟開發的友善消費APP「掃了再買」讓你拜的泡麵、甜品、罐頭更有心更好料!

除了大家現場使用掃了再買,選擇更加友善環境的商品以外,綠盟也整理了近三年(2021至今)這些生產商的環境表現,透過折線圖的方式讓這些生產商的環境裁罰金額變化一目了然。

截至目前的統計,這三類商品的環境裁罰並不多,今年的中元普渡大家可以放心去買!值得鼓勵的是,2023年許多公司至今仍保持零裁罰紀錄,希望他們都能繼續保持,藉由掃了再買,大家也可以一起監督,讓企業持續重視我們的環境。

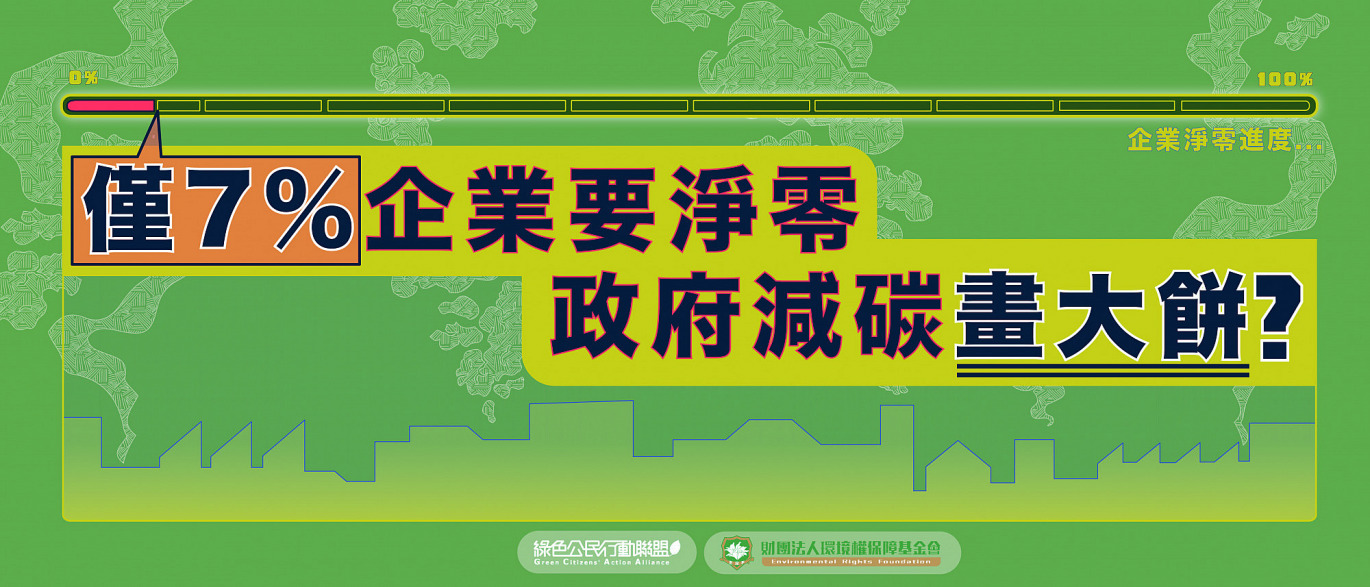

今年一月,《氣候變遷因應法》三讀通過,明訂台灣應於2050年前達成淨零排放目標。製造業部門排碳量占全國五成以上,因此產業排碳大戶是否積極響應政策宣示投入淨零轉型,是國家淨零目標能否達成的重要指標。然而根據金管會公開的上市櫃公司填報之減碳承諾,目前僅有7%上市櫃公司承諾淨零,多數企業仍在觀望是否要開始積極減碳,卻未見政府部門拿出減碳決心、制定有效的政策工具。

因此,綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會、臺灣氣候行動網絡研究中心,於8月17日召開記者會盤點上市櫃公司及排碳大戶的淨零承諾與減碳目標,要求政府不應只停留在鼓勵企業資訊揭露,應構建整體產業淨零轉型藍圖,強化引導企業減碳的政策工具,乃至於立法要求企業完善盡職管理,展現推動淨零的決心,也為願意積極投入淨零工作的企業創造競爭利基。